ー公益財団法人演劇人会議を退会するー(7・11)

この団体は鈴木忠志氏が理事長を務める団体で、2000年より密度の濃い舞台芸術を目指し展開してきた。日本の舞台芸術の様々な視点からの問題提起という点でも、海外でも観られぬ舞台の紹介という点でも意義深いものであったと思われる。しかし、未だに日本の演劇状況は総じて惨たんたるものである。もちろんそれは、創り手、制作、スタッフ、俳優、観客を含めたすべてのことを言っているのである。

しかし、「3・11」以後、様々な分野で多くの者が根底から捉え直すことを余儀なくされることが頻繁に起こっている。「演劇」も例外ではない、今まで以上にさらに「演劇」そのものの存亡が明確に問われることにもなるだろう。「演劇」などは本来あってもなくてもどうでもいいものである。そのあってもなくてもどうでもいいものが、いかにどうでもよくない領域を占めているかを思い知る機会でもあるが、果たしてどうなることか。私が今この時期にこの会を退会したのは、もはやそこにいること自体に意義が見出し得なくなったこと、そして、それはある意味で現在の日本に於ける演劇制作そのものを見限ったということでもある。

2011 7/11

その後、入会時、千田是也氏が理事長をしていた日本演出者協会も退会した。この協会には、賀原夏子(女優・劇団代表)、利光哲夫(翻訳、演出、評論)両氏の推薦で入ったが、当初期待していたものとは次第にかけ離れたものとなってきたことと、所属している意味がさらになくなったため、退会することにした。 組織などというものは、大同小異で、どこを切ってもそのまま社会の縮図が現れる。それがないというのは、余程明確な理念がない限り不可能であろう。 日本演出者協会、一言で言えば、いつまで経っても独立できない演出者の互助にもならない互助会。しかしながら、本来、演出者は世界観の明確な提示者として存在しなければ、その存在価値はない。さらに言えば、現状は政治家は皆無で政治屋ばかりが跋扈しているのと同様に、演出家というより演出屋が幅を利かせているというのが実情である。こういうところからは新たなものは登場しない。

ー芸術家の道なき道ー

野ざらしを心に 行く人なき道を歩み続けるのが芸術を志す者、あるいは芸術家の宿命であろう。それ以外の道はすべて外道と言ってもよい。伝統にしがみつくものを芸術家とは言わぬ、伝統を切り売りしている者を芸術家とは言わぬ。彼らは自らが伝統の主(あるじ)のつもりでいるが、実のところは伝統の僕(しもべ)と言うのがもっとも似つかわしく、それ以上のものではあり得ない。

美に殉じることは多大の「生贄」を強いられるのである。要は、それに耐えられるか、耐えられないか、それだけのことである。

※野ざらし: 野に捨てられ、風雨にさらされて白くなった骨。特に頭骨、されこうべ。

2011 5/4

2010年 心に残る現代俳人

俳人・鳥居真里子さんにはいつか登場してもらおうと思いつつ今に至ってしまった。

彼女の俳句には「棘」がある。そして、その棘の先は濡れている。それが彼女の俳句に魅せられる一つである。おそらく、彼女自身はそれを「棘」であるとは思ってはいないだろう。感性を拡げて生きることは並大抵のことではない。しかし、それが彼女の世界を羽ばたかせている。そこには凡庸な句には見られぬ閃きがある。彼女の「棘」が内に、あるいは外に向けられた時に見せる瑞々しさはやはり彼女独特のものである。その棘の刺し傷に差し込む光を自在に増幅、収斂させながら実体なきものから実体そのものよりはるかに豊かな質量を持つものを紡ぎだす手腕は凡夫のものではない。

天才は病院にをり黒蜥蜴

かたまりて蟻は軍艦恋ひにけり

ひるがおのお褥下がりしたような

満月に子宮を一つくれてやる

花魁の絵葉書ちりめんじゃこ零す

海底は水にかくれて合歓の花

魂にくちびるありて桃吸ひぬ

死神の指紋のような花びらよ

吾が身つねれば月光の花茗荷

ー鳥居真里子句集よりー

(随時加筆)

2010 11/11

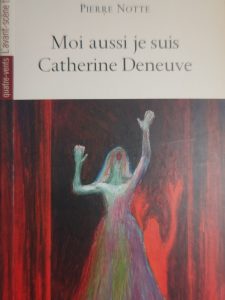

2007年「私もカトリーヌ・ドヌーブ」 作ピエール・ノット 演出 平山勝

終演後、フランソワ・ラヴォー氏(パリ大学名誉教授)は私のところまでわざわざ来て「素晴らしい、とてもよい舞台でした。」と言った。私がお礼を言っていると、ラヴォー氏の奥さんが、「フランソワがこんな風にほめることはめずらしいことで、こんなことはめったにないことです。」と言った。

その時の、私としてはもうラヴォー氏の反応だけで充分であった。私の伝えたかったことが一番感じて欲しい人達の一人に確実に伝わったこと、(原作者のピエール・ノットも来日していた)それだけで私にはこの舞台作品の意義ははかり知れないものとなった。もちろん、日本の観客の方々の中にもこの作品を様々な形で感じ取って、自らの歓びとしてくれた人たちはいた。

※フランソワ・ラヴォー氏はパリ大学の医学部教授であったが、当然のごとくフランスの文化・芸術についても非常に造詣が深く、典型的なフランスのインテリ層の人である。村上春樹などの小説もフランス版、英語版の出版されたすべてを読んでいる。私が渡仏した際、村上春樹についても少し話したことがあった。話が尽きない人とはこういう人のことを言うのである。

※フランソワ・ラヴォ―氏は、2023年 不帰の客となった。

シアターχ 池袋あうるすぽっと

※フランソワ・ラヴォ―氏について

尚、「JE SUIS LE CHAT QUI VA TOUT SEUL」(20I7年)という本の中で、フランソワ・ラヴォ―氏の自伝がミッシェル・モラールとのインタビュー形式で詳しく語られている。

2009年10月パリ、フランソワ・ラヴォ―氏と

1989年 「真夜中のサーカス」

「『真夜中のサーカス』は僕がこれまで観て来た中で最高の舞台でした。あの不思議な世界はいまだにぼくのこころの奥底に焼きつけられて息づいています。」

これを書いた阿部礼司さん(声優ではない)は、早稲田大学の文学部を卒業してから、当時、塾講師をしながら、確か違うペンネームで本を書いていたが、どうしているのかと思う。今、私は、私の芝居を観に来て何らかのものを感じ取ってくれた人々に後押しされてここまで来てしまったのだというごく当たり前のことに感じ入っている。そして、こうしたことで自分のやってきたことについて改めて自己満足ではない自己確認をすることができることが嬉しい。

※「真夜中のサーカス」(翻案・作・演出 平山勝 1989年上演)。この作品は出演者からも再演の要望が強かった作品で、製作的にもかなりの黒字公演であった 。原作はマルセメ・エーメの「壁抜け男」であるが、作・演出と言ってもいいくらいに翻案された舞台となった。その後、フランスでもこの作品を取り上げ舞台化して、確か日本公演もしたのではないかと思うが、残念ながらその舞台は観ていない。

1980年 ー俳優 仲谷昇氏のことー<「牝山羊が島の犯罪」>

○1980年1月、「牝山羊が島の犯罪」(作 ウーゴ・ベッティ 演出 平山勝)の公演がアトリエ・フォンテーヌで行われた。この芝居に出演した仲谷昇は、当時テレビ朝日の「帝銀事件」(原作 松本清張)の主役の平沢貞通役で出演していたが、撮影の合間を縫って稽古に駆けつけ、劇団公演でもないプロデュース公演にも拘らず、舞台作りは皆でつくるものですよと、自宅まで稽古場として開放してくれたり、道具の搬入の際には道具運びまで手伝ってくれたりと、その本来の「演劇人」としての「凄み」をさりげなく見せつけてくれた。

彼は、「テレビはアルバイト、舞台が中心です。」と言っていたが、そのテレビの方でも「帝銀事件」の平沢貞通役は好評を博していた。彼のような役者ばかりが結集していたある時期の「新劇」には多くの観るべき舞台があったに違いないと思える。三島由紀夫と共に文学座を脱退した中村伸郎も三島の死後、「授業」(作イヨネスコ)という不条理演劇を11年間に渡り毎週金曜日、渋谷のジャンジャンで上演し続けた。当時、私も何回となく観に行ったが、印象に残る舞台であった。昨今はこのような人々に出会うことは奇跡に近い。

銀座の劇場辺りではなかったかと思うが、「平山さん」と呼びかける声がする。見ると、そこには女性連れの仲谷さんがいた。ウーゴ・ベッティの舞台からすでに10数年が経っていた。連れの女性は女優のようでもあったが、すぐに思い当たった。彼女は、仲谷さんの自宅で稽古をしていた時に、2階にいた娘さんではないか、年齢的にも合う。それより何より今迄あまり見せることがなかった彼の穏やかな表情が焼き付いた。

それが、彼と会った最後である。

作・ウーゴ・べッティ 演出 平山勝

出演 仲谷昇 目黒幸子 石田庸子 草場裕子

※参考までに松本清張作「帝銀事件」も載せておく。

30年以上も経った今でも、リュート奏者の つのだ たかし に作曲してもらった主題歌を口ずさむことがある。

1986年 ー阿部由利子さんのことー<「ポト・ポト・ポットン・・・」>

○「久しぶりに「芝居」を「みた」と感じました。一昨日、民芸のアーサーミラー作(サンシャイン劇場)の芝居をみましたが、お宅様の芝居が頭から最後まで離れずじまいでした。あんな感性が高く神経がいきづいている芝居は最近はなかった様に思います。もっともっとたくさんの人達に是非みていただければ・・・」<1986年「ポト・ポト・ポットン・・・」(作・演出 平山勝) タイニィ・アリス>

この1通の葉書でその後も芝居の演出を続けてしまったと言っても過言ではなく、また、これを書いた画家阿部合成氏の夫人で阿部由利子さんという自らも創作活動していた人であるが少し前にお亡くなりになってしまったのでご冥福を祈るつもりで敢えて載せることにした。

※阿部合成 「修羅の画家」として針生一郎などに紹介されたり、梅原猛も「阿部合成と太宰治」などで取り上げている。太宰治とは青森時代から交友関係がある。

阿部合成

2010 8/15より(随時追加)